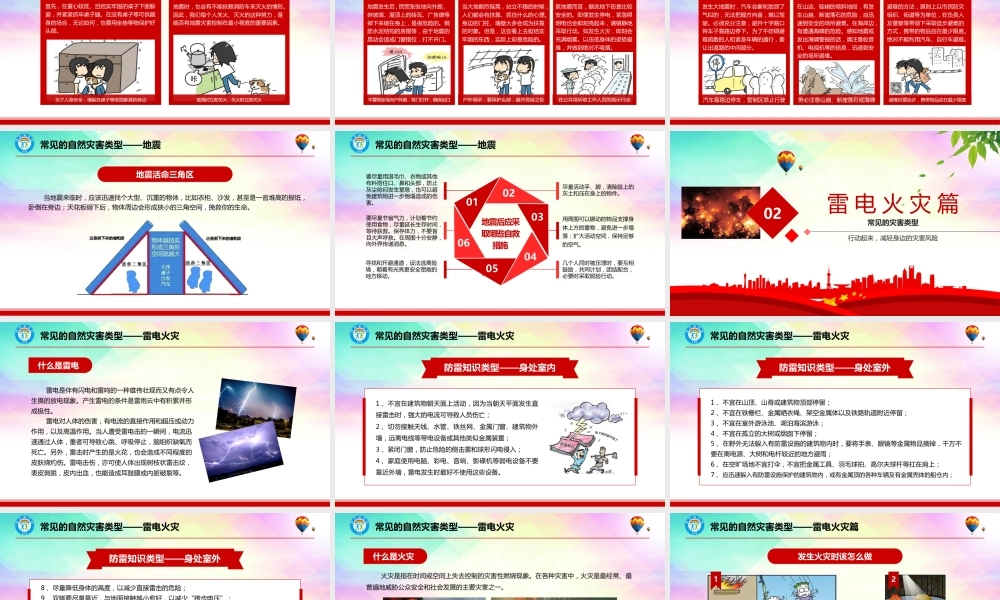

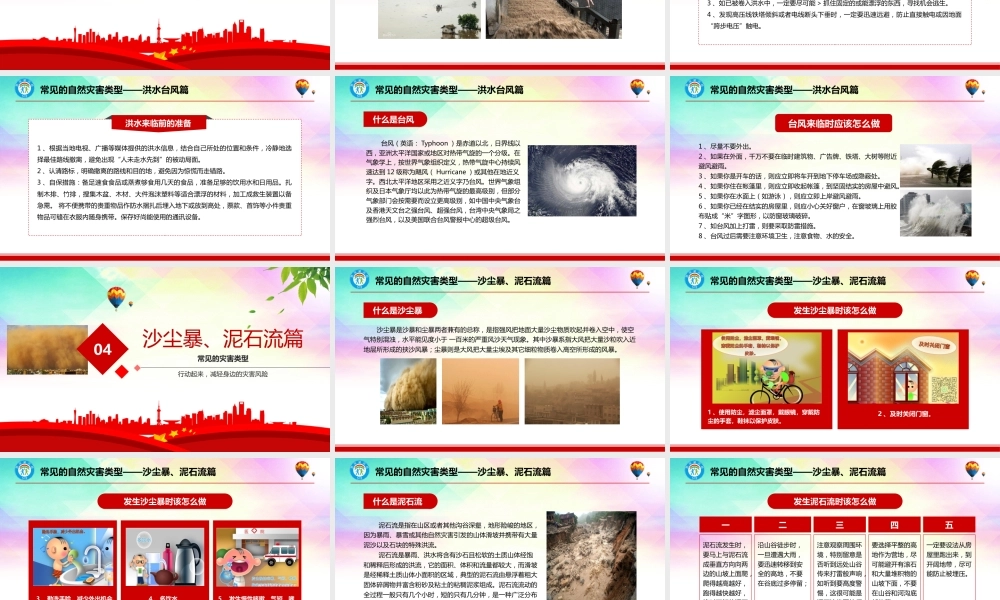

防灾减灾日防灾减灾日人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力目录catalog防灾减灾日简介第一章常见的灾害类型第二章防灾减灾小知识第三章第一章第一章防灾减灾日简介防灾减灾日简介防灾减灾日简介全国防灾减灾日是经中华人民共和国国务院批准而设立,自2009年起,每年5月12日为全国防灾减灾日。一方面顺应社会各界对中国防灾减灾关注的诉求,另一方面提醒国民前事不忘、后事之师,更加重视防灾减灾,努力减少灾害损失。2024年5月12日是我国第16个全国防灾减灾日,主题是“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”,5月11日至17日为防灾减灾宣传周。防灾减灾日概述防灾减灾日的图标以彩虹、伞、人为基本元素,雨后天晴的彩虹韵意着美好、未来和希望,伞的弧形形象代表着保护、呵护之意,两个人代表着一男一女、一老一少,两人相握之手与下面的两个人的腿共同构成一个“众”字,寓意大家携手,众志成城,共同防灾减灾。整个标识体现出积极向上的思想和保障人民群众生命财产安全之意。防灾减灾日图标防灾减灾日简介防灾减灾日设立意义中国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。在全球气候变化和中国经济社会快速发展的背景下,中国自然灾害损失不断增加,重大自然灾害乃至巨灾时有发生,中国面临的自然灾害形势严峻复杂,灾害风险进一步加剧。设立“防灾减灾日”,既体现了国家对防灾减灾工作的高度重视,也是落实科学发展观,推进经济社会平稳发展,构建和谐社会的重要举措。通过设立“防灾减灾日”,定期举办全国性的防灾减灾宣传教育活动,有利于进一步唤起社会各界对防灾减灾工作的高度关注,增强全社会防灾减灾意识,普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能,提高各级综合减灾能力,最大限度地减轻自然灾害的损失。设立意义123防灾减灾日简介2009年首个防灾减灾日2011年防灾减灾从我做起2010年减灾从社区做起2012年弘扬防灾减灾文化,提高防灾减灾意识防灾减灾日主题活动2013年识别灾害风险,掌握减灾技能2015年科学减灾依法应对2014年城镇化与减灾2016年减少灾害风险建设安全城市2017年减轻社区灾害风险,提升基层减灾能力2018年行动起来,减轻身边的灾害风险2019年提高灾害防治能力,构筑生命安全防线2020年提升基层应急能力,筑牢防灾减灾救灾的人民防线2021年防范化解灾害风险,筑牢安全发展基础2022年减轻灾害风险守护美好家园”2023年防范灾害风险护航高质量发展2024年人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”第二章第二章常见的灾害类型常见的灾害类型常见的自然灾害类型常见的灾害类型有哪些地震、海啸、洪水、泥石流、台风、暴雨、干旱、龙卷风、雪崩、沙尘暴、雷电、火灾01常见的灾害类型地震篇地震篇行动起来,减轻身边的灾害风险地震又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。地震开始发生的地点称为震源,震源正上方的地面称为震中。破坏性地震的地面振动最烈处称为极震区,极震区往往也就是震中所在的地区。地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。常见的自然灾害类型——地震什么叫地震地震时,也会有不能依赖消防车来灭火的情形。因此,我们每个人关火、灭火的这种努力,是能否将地震灾害控制在最小程度的重要因素。首先,在重心较低、且结实牢固的桌子下面躲避,并紧紧抓牢桌子腿。在没有桌子等可供藏身的场合,无论如何,也要用坐垫等物保护好头部。地震时该怎么做常见的自然灾害类型——地震为了人身安全,请躲在桌子等坚固家具的旁边摇晃时立即关火,失火时立即灭火地震发生后,慌慌张张地向外跑,碎玻璃、屋顶上的砖瓦、广告牌等掉下来砸在身上,是很危险的。钢筋水泥结构的房屋等,由于地震的晃动会造成门窗错位,打不开门。常见的自然灾害类型——地震地震时该怎么做当大地剧烈摇晃,站立不稳的时候,人们都会有扶靠...

发表评论取消回复